|

| La façade des 3 et 5 impasse Reille, avec son imposant portail (avril 2014) |

Métro Alésia ou Glacière

L’impasse Reille, près de la rue d’Alésia, garde le souvenir d’un des plus grands noms de l’industrie papetière française : Arjomari-Prioux.

Une façade de briques bicolores renforcée par une charpente en fer, un portail surdimensionné surmonté d’une épaisse traverse, du béton armé à l’intérieur : un coup d’œil suffit à comprendre que l’immeuble a été conçu pour accueillir des matériaux lourds et volumineux. En l’occurrence d’énormes bobines de papier.

Dans les années 1890, Paul Prioux, un négociant en papier devenu également fabricant, fait construire ici de nouveaux magasins et ateliers par les architectes Barberot et Laurent. Ils remplacent ceux installés par son père Stanislas Prioux au 47, quai des Grands-Augustins.

Le siège social et les bureaux sont également transférés impasse Reille quelques années plus tard, en 1900, même si l’entreprise garde pour ses clients un point de vente rue du Louvre, "à l’intérieur de Paris" comme on dit alors.

|

| Détail du portail (avril 2014) |

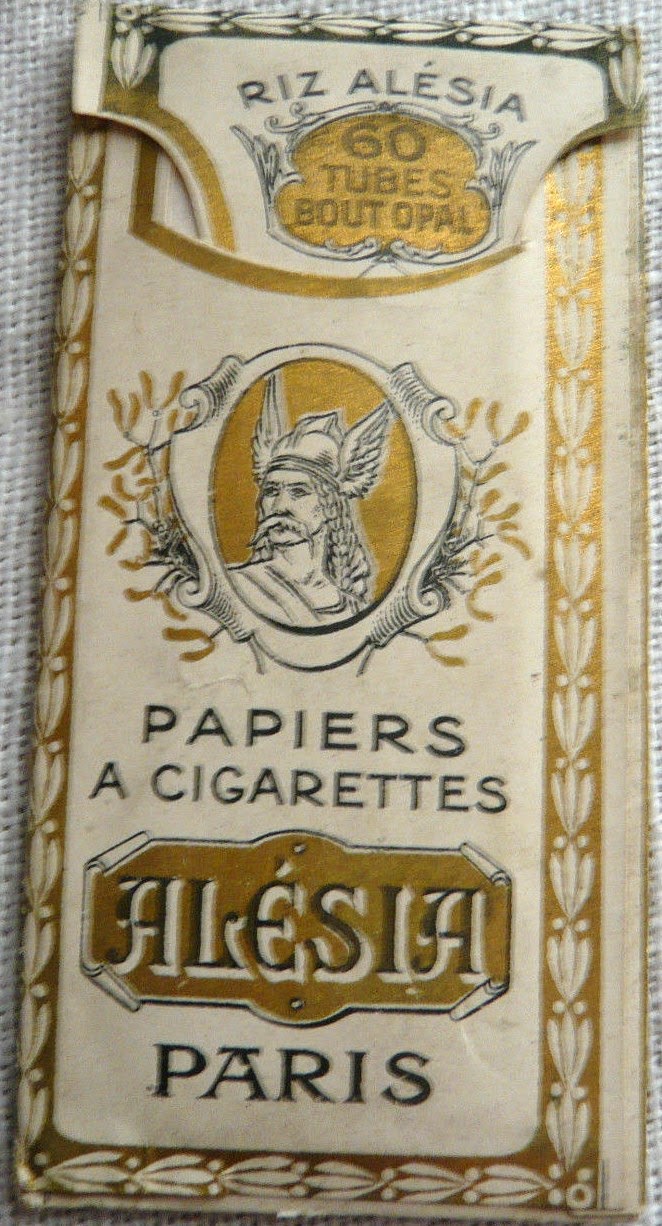

A Paris, l’impasse Reille sert d’entrepôt, mais aussi de manufacture pour une des spécialités de la maison : le papier à cigarettes. Dans ce domaine, Prioux choisit pour marque le nom du quartier, Alésia. Il évoque une défaite gauloise, mais aussi Vercingétorix, l’archétype du héros prêt à combattre et mourir plutôt que de subir le joug.

|

| Le papier à cigarettes Alésia, avec un portrait de Vercingétorix |

Paul Prioux, cependant, n’assiste pas au développement militaire de sa maison. Il meurt subitement en 1913, à soixante-et-un ans, dans le château qu’il venait d’acheter à Couvrelles, près de Soissons.

Après son décès, la société passe au fil des ans aux mains d’autres papetiers, dont Munier, Glatron, Baschet et Arjomari, mais le nom Prioux demeure utilisé pendant des dizaines d’années.

A présent, les bâtiments de l’impasse Reille, reconvertis, abritent d’autres entreprises, en particulier de biotechnologies.

|

| Détail d'un paquet de papier Alésia destiné aux soldats. Le fumée qui sort de la bouche du poilu forme le mot "Victoire" |

|

| Le papier Alésia, pour des "cigarettes élégantes" |

|

| Détail de la façade du 3 impasse Reille, un assemblage de matériaux typique de l'architecture industrielle de l'époque (avril 2014) |