| L'immeuble du 18 rue du Général Lasalle en juin 2011 |

L'adresse officielle de l'usine, qui est également le siège social de l'entreprise, est 18, rue du Général-Lasalle, mais le bâtiment occupe en fait la majeure partie du côté pair de cette rue en pente.

En 1908, à l'occasion d'une affaire de vol de matières premières (cuirs, peaux de daims, de chevreaux ou de chamois) dans les locaux, l'Argus de la cordonnerie précise que l'usine emploie plus de 1.600 ouvriers.

Selon les archives de la préfecture de police, elle en compterait environ 1.300 entre 1906 et 1911. A l'époque, Emile Dressoir préside le Syndicat général de la chaussure de France. En novembre 1911, il est fait officier de la Légion d'honneur.

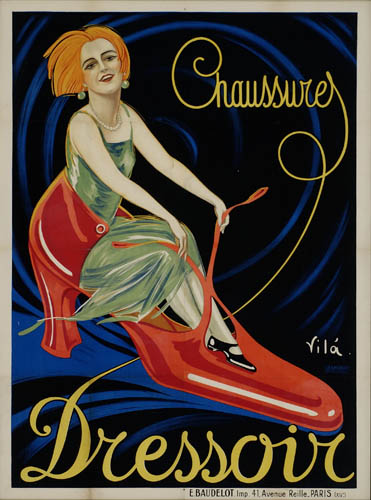

Les chaussures Dressoir prennent vite leur envol, et entrent en Bourse dans les années 1920.

Vers 1920, la maison compte 6 usines, 4.000 ouvriers, et annonce une production de 12.000 paires par jour. En 1925, après avoir absorbé un de ses concurrents, les chaussures Incroyable, Dressoir affiche bizarrement, dans une publicité parue dans l'Ouest-Eclair, deux fois plus d'usines (12), mais moins d'ouvriers (3.000) et une production journalière ramenée à 6.000 paires.

Vers 1920, la maison compte 6 usines, 4.000 ouvriers, et annonce une production de 12.000 paires par jour. En 1925, après avoir absorbé un de ses concurrents, les chaussures Incroyable, Dressoir affiche bizarrement, dans une publicité parue dans l'Ouest-Eclair, deux fois plus d'usines (12), mais moins d'ouvriers (3.000) et une production journalière ramenée à 6.000 paires.

En 1927-28, la production monte à 1,4 million de paires en douze mois.

Les affaires hautement spéculatives et passablement opaques d'Albert Oustric, cependant, tournent mal. Le dossier vire au même au scandale lorsque sont découverts les liens entre Albert Oustric et le ministre des finances puis de la justice Raoul Péret, et le fait que ce dernier ait retardé l'inculpation du banquier en 1930.

Le chateau de cartes s'écroule alors, au moment où une autre affaire d'une plus grande ampleur, l'affaire Stavisky, fait la une des journaux. En 1933, un groupe bancaire tente de remettre de l'ordre dans cet entrelacs de sociétés, et de les redresser.

En février 1934, cependant, la justice procède à la mise en faillite simultanée des dix sociétés du groupe, y compris les chaussures Dressoir. "Cet impressionnant bouquet de faillites n'est pas, comme on pourrait le penser au premier abord, un krach général de la chaussure française, mais au contraire une nécessaire opération d'assainissement en vue de rétablir, sur des bases normales, l'industrie de la chaussure en France", commente alors Le Petit Parisien (21 février 1934).

"Comment ne pas me souvenir de ce Belleville de cuir où j'ai grandi ; un père fabricant de chaussures et moi qui, plus tard, lui succédai, écrit Clément Lépidis (1920-1997) dans Je me souviens du 20ème arrondissement (Parigramme). Belleville d'alors, empire de cuir, les fabricants, que je nomme anciens colonels de la bottine, les Gravanis, les Milonas, les Bray, les Katarklatis, les Totaklérian, d'autres encore qui fournissaient besogne à des milliers d'ouvriers, sans oublier bien-sûr les deux usines Monteux et Dressoir. On y patronnait, on y coupait, on y piquait, on y montait, on y finissait, on y brochait, on y maillochait d'inimitables modèles, de l'escarpin au cothurne."

| Juin 2011, la façade de l'immeuble devenu hôpital psychiatrique. |

Après ces années d'utilisation industrielle, l'immeuble devient propriété de l'Etat, qui y installe notamment l'Union des groupements d'achats publics (UGAP) à la fin des années 1960. Il est ensuite récupéré par l'Education nationale, qui y loge une partie de ses archives. Mais les lieux se détériorent. Il pleut à l'intérieur. Durant les années 1990, ils sont laissés à l'abandon.

Début 2005, de jeunes artistes en mal d'ateliers décident d'occuper l'endroit, attirés par ses vastes espaces (6.000 mètres carrés sur quatre étages), sa haute verrière "avec son lierre desséché qui pend le long d'une charpente métallique", ses larges escaliers de bois. L'endroit, rebaptisé "La Générale", se trouve découpé en trois pièces pour les répétitions, une grande salle de spectacle, une cantine, un studio de prises de vue, un atelier de travail du bois, des lieux d'exposition, etc.

L'Etat ayant saisi la justice, les artistes doivent finalement partir en 2007. Après quelques années de travaux, l'immeuble de la rue du Général Lasalle, cédé à la Caisse des dépôts, a été reconverti en 2011 en un hôpital psychiatrique d'un peu plus de 100 lits, appelé Maison Blanche.