76-80 rue d'Hautpoul Métro : Ourcq

Rue d'Hautpoul, entre les Buttes-Chaumont et le parc de la Villette, une façade en brique rouge ornée d'une inscription en caractères Art déco a de quoi intriguer : quels étaient les "ETABLISSEMENTS 'JOB" installés ici ? Et pourquoi cette curieuse apostrophe précédant le nom Job ? Surprise : l'histoire de cette avenante façade mène aux tripous "comme à Aurillac", au sinistre Darquier de Pellepoix et à un affairiste corse.

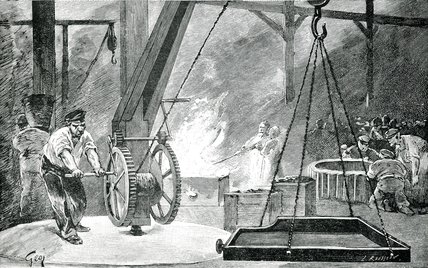

Rien à voir avec le papier à cigarette Job. Les établissements Job produisaient ici des jambons, saucisses, saucissons, grattons, et autres salaisons, souvent inspirées de celles d'Auvergne.

Dès 1901, le préfet de police est saisi d'une demande d'ouverture d'un "atelier de fabrication en grand de saucissons", ouverture soumise à autorisation compte-tenu des nuisances possibles, à commencer par les odeurs. Le préfet donne son feu vert, et un dénommé Gebs ouvre donc cette année-là son atelier au 62 rue d'Hautpoul (qui deviendra le 76 lors de la renumérotation de la rue en 1912). Le 19e arrondissement compte alors de nombreuses usines, notamment alimentaires, comme celle de la moutarde Bornibus.

Vers 1906, les salaisons Gebs laissent place aux salaisons de Paul-Désiré Bilbille. Puis, avant 1910, celles-ci sont elles-mêmes remplacées par les salaisons Job, installées auparavant à un kilomètre de là, passage de la Brie.

|

| Petite annonce dans L'Intransigeant (novembre 1925) |

Le bâtiment actuel, lui, est un peu plus tardif. Il remonte aux années 1920-1930, alors que l'entreprise a été reprise par deux hommes, Marquis et Ménagé, puis le seul Pierre Ménagé, en 1923. Les permis de construire montrent que les travaux ont été effectués en plusieurs tranches. D'abord un édifice bas en 1920, puis un séchoir (pour sécher la viande) et des bureaux au rez-de-chaussée en 1928, enfin un immeuble d'habitation et un garage en 1931.  |

La façade du 76 rue d'Hautpoul (octobre 2020)

|

En 1935, Pierre Ménagé et son épouse Marie Hervouet sont expropriés du 78-80 rue d'Hautpoul, pour une "cause d'utilité publique" qui reste inconnue. Mais ils poursuivent l'activité des salaisons Job au 76, avec en vedette le tripou "comme à Aurillac", ainsi que l'indique en 1939 un encart publicitaire dans la Revue du Plateau Central.

|

Publicité pour la maison Job (1939).

Le nom "Ménager" comporte une coquille : l'orthographe exacte est bien Ménagé.

|

La suite de l'histoire est marquée par la guerre. Au début du conflit, les immeubles du 76 au 80 rue d'Hautpoul sont hypothéqués auprès de Mathilde Lévy, l'épouse d'un ancien industriel, décoré de la Légion d'honneur en 1925 et mort en 1939, Léon Lévy, qui a transformé son nom en Leville.

La donne change avec un arrêté signé en décembre 1942 par le commissaire général aux questions juives Louis Darquier dit de Pellepoix, l'artisan le plus zélé de la politique antisémite mise en place par les nazis, "le personnage le plus hideux du Paris de l'Occupation", selon Patrick Modiano. Dans le cadre de la politique visant à confier à des "aryens" les entreprises appartenant ou dirigées en tout ou partie par des juifs, tous les immeubles sur lesquels Mathilde Lévy détenait des hypothèques sont dotés d'un administrateur provisoire. Cela concerne le 76-80 rue d'Hautpoul, mais aussi le 15 place du Havre, le 30 avenue du Château à Vincennes, puis deux autres immeubles parisiens : le 3 rue Ernestine, et le très cossu 90 rue du Bac, où habitaient les Leville.

A Honfleur, où les Lévy-Leville détiennent aussi des propriétés, la police tente de retrouver leur trace : "Ce monsieur passe d'après la rumeur publique pour être juif", souligne le sous-préfet de Lisieux dans un courrier au préfet du Calvados en décembre 1941. Sa femme pourrait bien l'être aussi. Mais les recherches restent vaines : Léon Lévy est mort depuis deux ans déjà, et, pour sa veuve, la police n'a qu'une adresse erronée.

|

"Le sieur LEVY, dit "LEVILLE" n'a souscrit aucune déclaration de juif" (décembre 1941). Archives du Calvados.

|

Le nouvel administrateur choisi par Darquier pour tous les immeubles des Lévy à Paris est un Corse d'une quarantaine d'années, Raymond Stéfani. "Un jeune", "un homme qui a des idées", ainsi que Paris-Soir présente ce brillant gérant en novembre 1942. Stéfani expose alors ses propositions de réforme fiscale visant à garantir aux propriétaires "une juste rémunération" de leurs avoirs malgré la situation compliquée du pays, et permettre à terme le retour à une "ère de prospérité organisée" pour le bâtiment. Dix ans plus tôt, en 1932, Raymond Stéfani avait déjà été cité dans la presse, pour sa liaison émaillée de coups de revolver avec l'ex-épouse d'un prince égyptien. Puis, en 1935, il avait été condamné à une amende de 500 francs pour une escroquerie autour d'un projet d'usine qui n'avait jamais vu le jour.

Le 28 avril 1945, la peine est plus lourde. Pour son comportement durant l'Occupation, la cour de justice de Paris condamne Raymond Stéfani à deux ans de prison, à la dégradation nationale et à la confiscation de ses biens. Il meurt à Casablanca en février 1959. Loin, bien loin, de la rue d'Hautpoul et des établissements Job.

Mathilde Lévy, de son côté, survit à la guerre. En octobre 1945, elle se remarie à Paris avec un dénommé Marcel Deprez, et meurt six ans plus tard, en 1951, à l'âge de 73 ans.

Post scriptum : Et l'étonnante apostrophe devant le nom Job ? Cette énigme-là reste à résoudre.